Las seis de la tarde es un momento señalado en la vida de los niños. En mi vida, lo fue. Es la hora del pan con chocolate al salir de la escuela. En esos días ni la glucemia ni los niveles de LDL eran parte de mi vida, no volaban como fantasmas oscuros en mis sueños. Salir de la escuela a las calles oscuras y con el frío en la punta de los dedos y en la de las orejas era una fiesta emocionante. La bajada desordenada por las escaleras sonaba como las aguas turbulentas de un río que aún corre cerca de sus fuentes y que no puede reprimir el ansia de llegar a los meandros parsimoniosos de su delta.

Durante las semanas que precedían a las fiestas de Navidad la oscuridad invernal se apoderaba de la tarde y aunque las bombillas de colores de los adornos la apaciguaban un poco, la precocidad de la noche confería a esa desembocadura infantil un ambiente clandestino de fiesta juvenil. Vivíamos, aunque sólo fuera un espejismo, lo que viviríamos más adelante, cuando fuéramos jóvenes.

Recuerdo como retiraba el papel de aluminio brillante –no acabo de entender que pueda llamarse papel a algo en lo que no se puede escribir– que envolvía el bocadillo. Lo iba retirando poco a poco, al ritmo de mis mordiscos. El pan untado con mantequilla adornada con azúcar y pedazos de chocolate no mantenía la frescura del pan comprado en el horno de la esquina por la mañana. No era un bocadillo crujiente. Las horas en la cartera lo habían ablandado y su consistencia y textura se parecían más a la de un pastelito que a la que se podía esperar de un pedazo de pan. Sin embargo, mi bocadillo de pan con chocolate me satisfacía y me acompañaba en el paseo hacia mi casa.

El camino era de bajada. Lo recorría junto a mi amigo Enrique, que era también vecino de rellano. Él era más friolero que yo y la bufanda le tapaba incluso la nariz, por lo que, aunque se moría de ganas de probar mi bocadillo, esperaba a llegar a casa para merendar. Era una suerte que el frío y su madre, que le insistía en que se tapara la nariz para prevenir resfriados, me evitaran tener que compartirlo con él. Enrique era mi vecino, incluso mi amigo infantil, pero el bocadillo me gustaba más.

Era bastante más bajo que yo y su cuerpo más fibroso que el mío. En el gimnasio, los miércoles a las nueve de la mañana, él subía la cuerda a pulso. Lo miraba subir como si el aire lo empujase, lo admiraba. Durante las clases de los miércoles, hasta que mi bocadillo me permitía olvidar o al menos obviar mi desasosiego, convivía con una mezcla espesa de sentimientos de humillación y envidia que sólo se disolvía entre mordisco y mordisco.

Hablo a menudo en el diván de mi psicoanalista de esa cuerda que me martirizó tantos miércoles y del alivio que me proporcionaba mi bocadillo de pan con chocolate. En la sesión de la semana pasada, en la que nos despedimos antes de las fiestas de Navidad, hablé de esos días. Quizás esa proximidad en el tiempo me haya llevado a los rincones lejanos de la memoria, eso, y también que la sobremesa de la comida de Navidad ya está en una fase de absoluta decadencia. Las ventanas del comedor son sólo marcos de cuadros oscuros y ya no queda nada de lo que discutir con la familia. En el rincón del sofá en el que me he refugiado vuelvo a perderme en otro cajón de la memoria.

Dejamos de ser vecinos. Mis padres, y la familia con ellos, nos mudamos de barrio. Los bocadillos pasaron a ser cubatas en vaso largo. Enrique y yo continuamos coincidiendo en algunas fiestas universitarias y en alguna de ellas recordábamos nuestros paseos y, aunque no lo dijera, yo sabía que a Enrique le hubiera gustado que yo trajera un bocadillo de pan con chocolate.

Yo me decanté por las letras y me dediqué a escribir historias, aunque mi pasión fueran los poemas, y él continuó con la tradición familiar. Estudió farmacia.

Realmente hace frío. El final de año, el de este año, es helado. Ha caído una leve nevada y las calles están sucias. La ciudad no es un territorio propicio para la nieve. El bar está casi vacío. Desde la mesa en la que escribo en mi portátil puedo ver a Enrique que ha entrado enfundado en un abrigo negro. Se mantiene bien. Se acerca a la barra y después de sacarse la prenda de abrigo y la bufanda compruebo que continúa delgado y fibroso. No recuerdo exactamente dónde estaba situada la farmacia familiar, pero sé que estaba en el centro de la ciudad, en una zona muy comercial, cerca de donde estamos ahora. Supongo que irá allí cuando termine su café. No sé cómo le va la vida, pero su aspecto destila éxito. Parece que su ascenso por la cuerda ha continuado desde entonces. Enrique flota en el aire como los miércoles en el gimnasio del colegio.

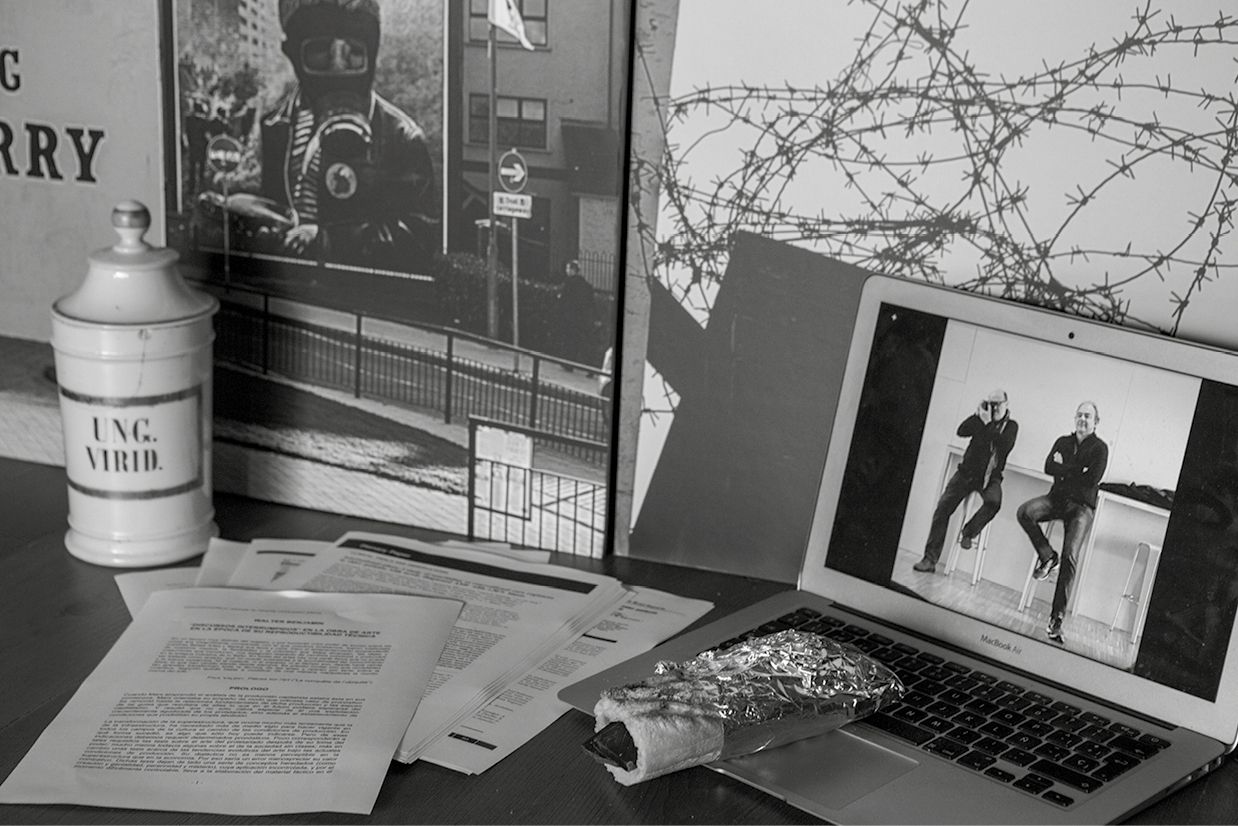

Estoy enfrascado en mi crítica mensual que se publica en una revista con poca tirada, pero muy bien considerada entre los artistas y los coleccionistas de arte. Enrique no me ha visto en mi rincón y yo tengo prisa para llegar a la exposición de mi amigo fotógrafo Jordi Roma, sobre la que estoy escribiendo. Necesito recorrerla otra vez, con más calma, saboreando los grises. Salgo después de dejar un billete sobre la mesa. Con el tengo suficiente para saldar la cuenta y en la misma esquina tomo un taxi hasta la galería.

Las fotos en blanco y negro de las paredes del Ulster gritan con ira. Un gran reportaje del último viaje del fotógrafo.

— Hola Francesc. No te esperaba otra vez.

— Quiero explicar bien la exposición en mi artículo. Tenía ganas de volver a mirar tus fotos, volver a admirarlas.

— Gracias.